| その他 | 京羽二重 宝永2年(1705) |

2.名地蔵、名不動、名釈迦

| 京羽二重 | 現在 | ||

|---|---|---|---|

| 名地蔵 | |||

| 将軍地藏 | 愛宕山 | 白雲寺 | 「白雲寺[1]」廃寺 /勝軍地蔵は金蔵寺へ

※ 明治初年の神仏分離 |

| 勝軍地藏 | 白川村 | 山上 | /勝軍地蔵は禅法寺へ[2] |

| 目疾地藏 | 四条建仁寺町角 | 仲源寺 | 仲源寺/目疾(めやみ)地蔵 |

| 腹帯地藏 | せいくわんし辻子 | 清帯寺 | 「清帯寺[3]」廃寺 /腹帯地蔵は西光寺へ

※ 明治6年(1873)、西光寺と合併 |

| 同 地藏 | 北山 | 大原 | 実光院 |

| 矢田地藏 | 寺町三条上ル町 | 金剛寺 | 矢田寺/矢田地蔵(代受苦地蔵) |

| 不燃地藏 | 山城国 | 木幡里 | 能化院/やけん(不焼)地蔵 |

| 油懸地藏 | 同 | 伏見里 | 西岸寺/油懸地蔵 |

| 木槿地藏 | 上京柳原 | 西林寺 | 西林寺/木槿(もくげ)地蔵 |

| 乙子地藏 | 六地蔵ノ内 | 常盤村 | 源光寺/常盤地蔵 |

| 頬焼地藏 | 姉小路 | 車屋町 | ★調査中 |

| 染殿地藏 | 祇園御旅所 | 四条之辻 | 染殿院/染殿地蔵 |

| 蔓巻地藏 | 六波羅蜜寺 | 六波羅蜜寺/鬘掛地蔵 | |

| 夢違地藏 | 室町錦上ル町 | ★調査中[4] | |

| 首切地藏 | 五条下寺町 | 蓮光寺/駒止地蔵(首切り地蔵) | |

| 水落地藏 | 田中 | 百万遍境内 | 西光寺[5]/水落地蔵

※ 明治32年(1899)、現在地へ移転 |

| 矢除地藏 | 東寺 | 四ツ塚 | /矢取地蔵 |

| 延命地藏 | 壬生 | 地蔵院 | 壬生寺/延命地蔵(縄目地蔵)[6] |

| 油かけ地藏 | 嵯峨 | 安堵橋ノ西 | /油掛地蔵[7] |

| 子安地藏 | 下寺町高辻道場 | 庄厳寺 | 荘厳寺[8] |

| 土筑地藏 | 五条 | 本覚寺 | 本覚寺/泥付地蔵 |

| 名不動 | |||

| 不動尊 | 岩屋山 | 金峯寺 | 志明院(金峯寺)/岩屋不動 |

| 同 | 東寺 | 東寺 西院不動堂(御影堂南面)/不動明王 | |

| 石不動 | 北山 | 鹿苑寺 | 金閣寺 不動堂/石(いわ)不動 |

| 天神作 | 今出川寺町上三丁目 | 長福寺 | 「長福寺[9]」廃寺 ※ 明治維新の際 |

| 智證大師作 | 七条油小路 | 不動堂 | 不動堂明王院 |

| 同 作毛不働[10] | 北山 | 金擱寺 | 金閣寺 不動堂/作毛不動 |

| 牛皮不動 | 寺町竹や町上 | 福勝寺 | 福勝寺/牛皮不動

※ 宝永5年(1708)の焼亡後、現在地へ移転 |

| 石不動 | 松原ふや町かと | 明王院 | 明王院不動寺/松原不動 |

| 大師作 | 六角堂 | 不動院 | 「頂法寺(六角堂)寺家 不動院[11]」廃寺 /不動明王像は六角堂へ?[12] |

| 北向不動 | 竹田 | 不動院 | 不動院/北向不動 |

| 興教大師作 | 西八条 | 大通寺 | /児水不動明王[13] |

| 名釈迦 | |||

| 赤栴檀尊像 | 嵯峨 | 清凉寺 | 清凉寺/栴檀(せんだん)釈迦瑞像(生身釈迦) |

| 立像釈迦 | 松原ほり川 | 本国寺 | 本圀寺/立像釈迦像

※ 昭和46年(1971)、現在地へ移転 |

| 釈迦像 | 東中山 | 善正寺 | 善正寺 |

| 龍宮城釈迦 | 寺町今出川下 | 本善寺 | 本禅寺 釈迦堂/竜宮城釈迦 |

| 丈六像 | 泉涌寺 | 戒光寺 | 戒光寺/ 身代わり丈六釈迦如来 |

| [1] | 「都名所図会(巻之四)」の中に以下の記述があります。

「愛宕山の社は王城の乾にして朝日嶽白雲寺と號(なづく) ・・・ 本地は将軍地蔵を垂跡となし 帝都の守護神として火災を永く退給ふ也」

愛宕神社は現在も存続しています。 |

|---|---|

| [2] | 左京区一乗寺松原町の瓜生山頂にあった勝軍地蔵は、宝暦12年(1762)に左京区北白川山ノ元町(バプテスト病院西の山上)へ移され、さらに近年、左京区北白川上終町の禅法寺境内へ移されました。 |

| [3] | 「都名所図会(巻之一)」の中に以下の記述があります。

「清帯寺は西光寺の西向ひなり 本尊腹帯地蔵は土仏にして行基の作なり」

西光寺にある現在の小さな腹帯地蔵は、元の大きな泥塑仏の胎内仏といわれています。 |

| [4] | 「京都市の地名」P792の山伏山町の項に以下の記述があります。

「近世、錦小路室町角に小庵があり、円空地蔵(一名団(ゆめあわせ)地蔵)が安置されていた。」

名称は異なるものの位置が一致しており、「夢違地蔵」=「円空地蔵」の可能性があります。 |

| [5] | 荒廃していた西光寺が明治32年(1899)に愛知県津島市へ移転し再興された際、水落地蔵(立像)も津島市へ遷されました。❐

現在では、明治34年(1901)に知恩寺境内へ移転してきた了蓮寺の地蔵(座像)が水落地蔵と呼ばれています。 |

| [6] | 旧本尊の縄目地蔵は昭和37年(1962)に焼失しましたが、令和2年(2020)に復元されました。 現在の本尊は昭和42年(1967)に唐招提寺から移された延命地蔵菩薩立像です。 |

| [7] | 高さ1.7mの花崗岩でつくられた石仏で、地蔵と呼ばれていますが、実は定印をむすんだ厚肉彫りの阿弥陀如来坐像です。 |

| [8] | 天正19年(1591)まで高辻堀川の東にあったため「高辻道場」とも呼ばれていました。 天明8年(1788)、天保11年(1840)、安政5年(1858)の大火で類焼し、明治25年(1892)に再建されました。 |

| [9] | 「拾遺都名所図会(巻之一)」の中に以下の記述があります。 「威王山長福寺 同街(=京極通)条違橋(すぢかひばし)の北にあり 宗旨四宗兼学 ・・・ 本尊不動尊」 |

| [10] | 原文のまま「不働」としています。 |

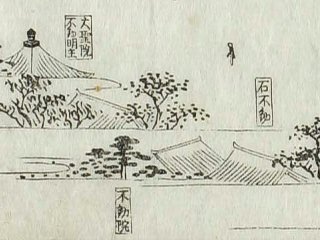

| [11] | 「都名所図会(巻之一)」では六角堂頂法寺の本堂南西に「不動院」と「石不動」、その北隣に「大聖院不動明王」が描かれています。 「京都市の地名」P785の頂法寺の項に「多聞院・不動院・住心院・愛染院などの寺家があった。」と記されていますが、いずれも現存しません。 |

| [12] | 現在の頂法寺境内には石不動と不動明王立像がありますが、都名所図会の表現から石不動の可能性が高いと考えています。 |

| [13] | 児水(ちごすい)不動明王は、尼寺と呼ばれていた大通寺(遍照心院)の門前にありましたが、明治45年(1912)に大通寺だけが南区西九条比永城町へ移転しました。 児水不動明王の脇からは「児(ちご)の水」とも「尼寺の水」とも呼ばれる清水が湧き出しています。 |

更新日:2024/05/17