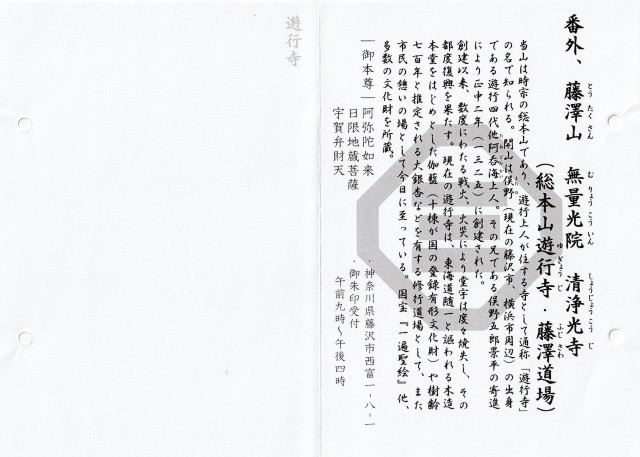

| 京都時宗道場 番外 |

|

時宗 総本山 本尊 阿弥陀如来 |

|

|

当山は時宗の総本山であり、遊行上人が住する寺として通称「遊行寺」の名で知られる。

開山は俣野(現在の藤沢市、横浜市周辺)の出身である遊行4代他阿呑海上人。

その兄である俣野五郎景平の寄進により正中2年(1325)に創建された。

創建以来、数度にわたる戦火、火災により堂宇は度々焼失し、その都度復興を果たす。

現在の遊行寺は、東海道随一と謳われる木造本堂をはじめとした伽藍(10棟が国の登録有形文化財)や樹齢700年と推定される大銀杏などを有する修行道場として、また市民の憩いの場として今日に至っている。

国宝『一遍聖絵』他、多数の文化財を所蔵。

出所:『京都時宗道場 遊行帳』

≪惣門≫ ≪惣門≫

大きな黒の冠木門(かぶきもん)で、黒門と呼ばれています。 ここから続く石段は阿弥陀様の四十八願にたとえて四十八段と呼ばれ、地元の方からは「いろは坂」の愛称で親しまれているそうです。 |

≪本堂≫ ≪本堂≫

木造としては東海道随一といわれるほど立派な木造銅葺の本堂。 大正12年(1923)の関東大震災で倒壊し、昭和12年(1937)に再建されました。 |

≪中雀門≫ ≪中雀門≫

安政6年(1859)に建立された遊行寺最古の建造物で、関東大震災で倒壊した際には引き起こして補修されたそうです。 皇室との深いつながりを示す金色の菊の御紋が付けられています。 |

≪大銀杏≫ ≪大銀杏≫

遊行寺のシンボル的な存在で樹齢700年(一説に500年)といわれる大銀杏。 人と比較してその大きさが分かると思います。 昭和57年(1982)の台風で約1/3が折れたそうですが、現在は見事に復活し繁茂しています。 |

更新日:2025/06/20