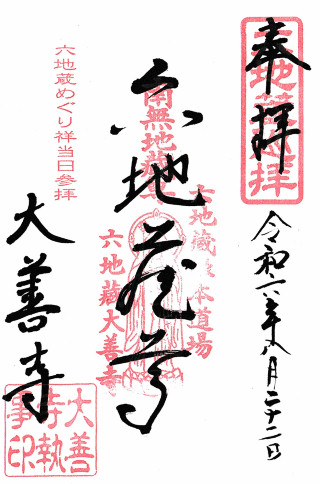

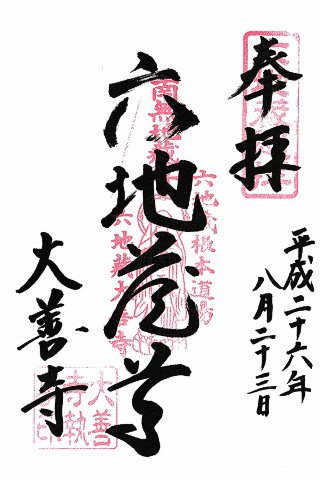

| 京都六地蔵 第一番 |

|

浄土宗 本尊 阿弥陀如来 |

|

|

奈良時代以前の慶雲2年(705)に藤原鎌足の子、定慧(じょうえ)によって創建されたと伝えられている。

地蔵堂(六角堂)に安置する地蔵菩薩立像(重要文化財)は、平安時代の初め、小野篁(おののたかむら)が、一度息絶えて冥土へ行き、そこで生身の地蔵尊を拝して蘇った後、一木から刻んだ六体の地蔵の一つといわれている。 当初、ここに六体の地蔵尊が祀られていたため、「六地蔵」の名が付いた。

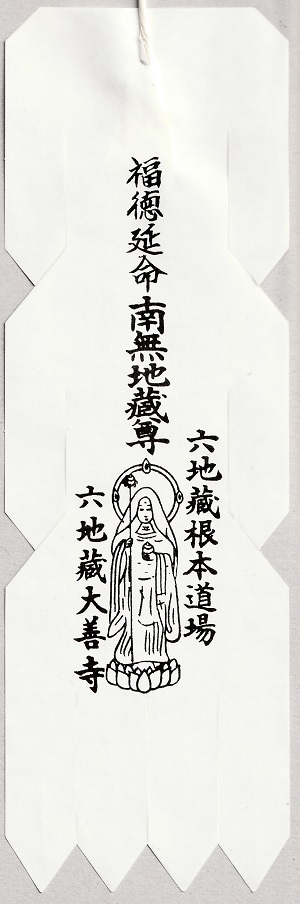

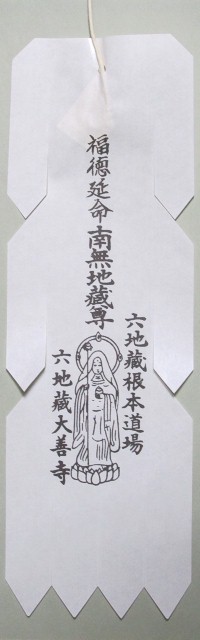

その後、保元年間(1156〜1159)に平清盛が西光(さいこう)法師に命じ、都に通じる主要街道の入口に、残り五体を分置したことから、これらの地蔵を巡拝する六地蔵巡りの風習が生れた。 地蔵が安置されている各寺で、毎年8月22・23日に授与される六種類のお札を玄関に吊(つる)すと、厄病退散・福徳招来にご利益があるといわれている。 境内には、徳川二代将軍秀忠の娘・東福門院が安産祈願成就の礼として寄進した鐘楼がある。

出所:『大善寺』京都市駒札

更新日:2024/08/24