| 真言宗十八本山 第十三番 |

|

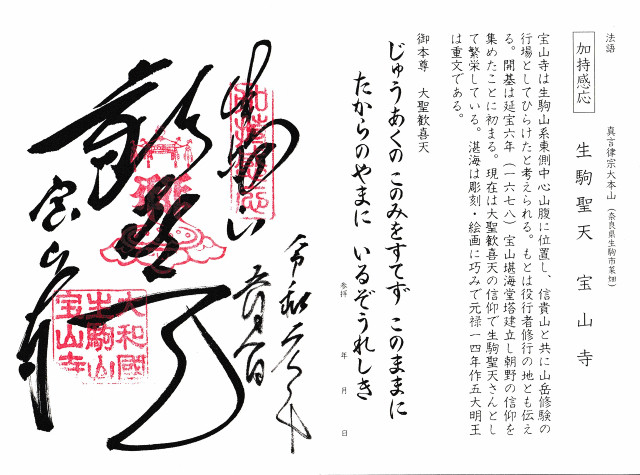

真言律宗 大本山 本尊 |

|

|

「生駒の聖天さん」と親しまれ、全国に多くの信者を持つ宝山寺は、延宝6(1678)年中興開基湛海律師が、人を救うには〝行〟を積まねばならぬ、との信念のもとに各地を跋渉修行し、霊地を求めて遍歴の後、生駒山の中腹に位し、険しい岩山を背に全面[1]には矢田丘陵、その彼方三笠、高円の山々を見はるかし、尽きることのない清水の湧き出るこの地に至り「あらたかな神仏は有縁の霊地に勧請奉祀しなければ十分にその威徳を現わすことはできない」との考えを新たにし、その昔、役行者や弘法大師が修練されたこの地で、十万枚護摩二十七度、八千枚護摩六十七度、慈求咒百三十億誦等の倫を絶する難行、苦行を重ね、この寺の基礎を築かれた。

惣門から石段を登り中門をくぐると、右手に瓦葺重層の本堂が見え、その隣りに桧皮葺八棟造りの拝殿が、正面の鳥居と共に神社風の雰囲気を漂よわせ、本堂とは対照的な景観を呈している。 当初大聖無動寺と称した通り御本尊は不動明王であるが、湛海和尚が「御利益に浴しようと思う者は、まず大聖歓喜天尊を信仰せねば速やかにその目的を達せられない」との冥示によってその像を刻み、鎮守として併祀された。 今ではこの聖天様の方が一般によく知られている。

出所:『十八本山巡拝案内記』から抜粋

| [1] | 「前面」の誤記のように感じますが、原文通り「全面」と表示します。 |

|---|

更新日:2020/01/18