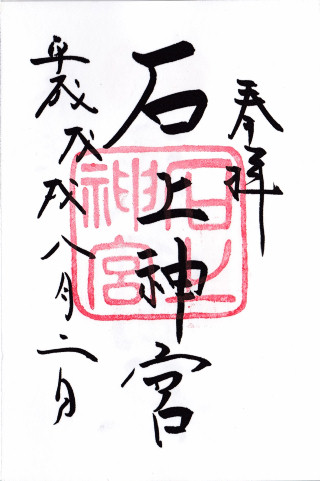

| 二十二社 中七社 |

|

|

|

奈良・天理市の東端、布留山の麓に建つ。 境内には日本最古の道とされる「山の辺の道」が走り、周囲は国内有数の古墳の密集地帯。 境内には樹齢300年を超す杉の木が立ち並び、どことなく神代の雰囲気が漂う境内だ。

境内の一段高いところに楼門、その奥に白河天皇(1053〜1129)が宮中にあった神嘉殿を寄進したと伝えられる拝殿がある。 拝殿は日本最古のもので、使用されているのは平安時代の木材。 国宝に指定されている。

拝殿奥に建つ本殿は大正時代に建てられたもの。 というのも、石上神宮はもともと本殿をもたない神社で、その地は古くから禁足地としてあがめられていた。 御神体である神剣「韴霊」が禁足地の地中深くにまつられているという伝承を確かめるべく、1874年に当時の大宮司が調査した結果、実際に多くの玉、剣、矛などとともに神剣も発見。 これをまつるために建立されたのが現在の本殿だ。 ちなみに、神剣が顕れたのは本殿と拝殿の間。現在は大石が置かれている。

出所:『日本の神社100選』から抜粋

更新日:2019/04/30