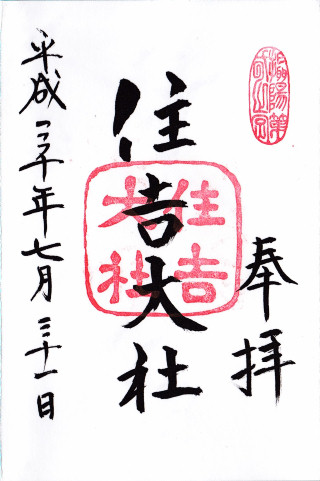

| 二十二社 中七社 |

|

|

|

大阪の人々にとって初詣といえば「すみよっさん」と親しまれる住吉大社だろう。 境内の建つ場所は今は市街地だが、かつてはすぐ近くまで海が迫り、「住吉(墨江)」と呼ばれた海岸だった。 その美しさから「清江」とも書いたという。

祭神は、底筒男命、中筒男命、表筒男命の三神と神功皇后。 三神は黄泉の国から帰った伊弉諾が禊ぎ祓いをした際に、海の底、中、表から現れたとされる神々で住吉大神と総称される。

神功皇后が三韓遠征をした際にも顕れて勝利に導いたとされ、皇后が凱旋の際に神託を受けて大神をまつったことが神社の始まり。 神功皇后の船を助けたことから海上の安全を守る神として信仰を受けるようになり、遣隋使・遣唐使の派遣の際にはかならず公的な参拝がなされたという。

広大な境内には第一から第四までの4つの本殿がある。 第一本宮から第三本宮までは直列に、第三本宮と第四本宮は並列に並んでおり、まるで船が隊列をなすよう。 このような配置は住吉大社だけのものだ。

出所:『日本の神社100選』から抜粋

更新日:2019/04/30