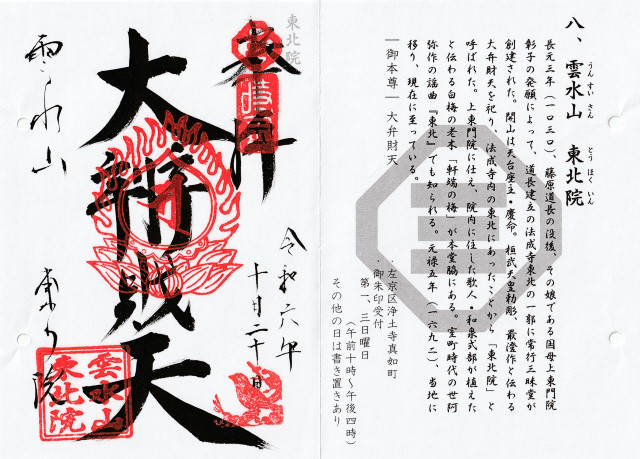

| 京都時宗道場 第八番 |

|

時宗 本尊 大弁財天 |

|

|

長元3年(1030)、藤原道長の没後、その娘である国母上東門院彰子の発願によって、道長建立の法成寺東北の一郭に常行三昧堂が創建された。 開山は天台座主・慶命。 桓武天皇勅彫、最澄作と伝わる大弁財天を祀り、法成寺内の東北にあったことから「東北院」と呼ばれた。 上東門院に仕え、院内に住した歌人・和泉式部が植えたと伝わる白梅の老木「軒端の梅」が本堂脇にある。 室町時代の世阿弥作の謡曲『東北』でも知られる。 元禄5年(1692)、当地に移り、現在に至っている。

出所:『京都時宗道場 遊行帳』

≪山門≫ ≪山門≫

東北院の正面に門が2つ並んでいますが、説明の駒札と掲示板が建っているこちらが山門だと思います。 |

≪門≫ ≪門≫

この門の脇には「大辨財天 傳教大師 御直作」「雲水山 東北■■」と刻まれた石標が建ち、本堂の正面に位置しています。 弁財天参拝者用の門のようで、拾遺都名所図会(1787年)にも描かれていました。 |

≪本堂≫ ≪本堂≫

本堂には御本尊の大弁財天の他に、衣冠束帯姿の藤原道長像と愛染明王像も祀られています。 |

≪軒端(のきば)の梅≫ ≪軒端(のきば)の梅≫

世阿弥元清作の謡曲「東北(とうぼく)」の題材となり、平安時代の女流歌人和泉式部が東北院内に手植えした伝わる軒端の梅。 この謡曲に因んでここに植えられました。 中心部は腐って枯れそうですが、3つに分かれた幹のうちひとつは今も元気に白い花を咲かせます。 |

更新日:2024/12/26