| 京都六地蔵 |

| 第一番 |

第二番 |

第三番 |

第四番 |

第五番 |

第六番 |

|---|

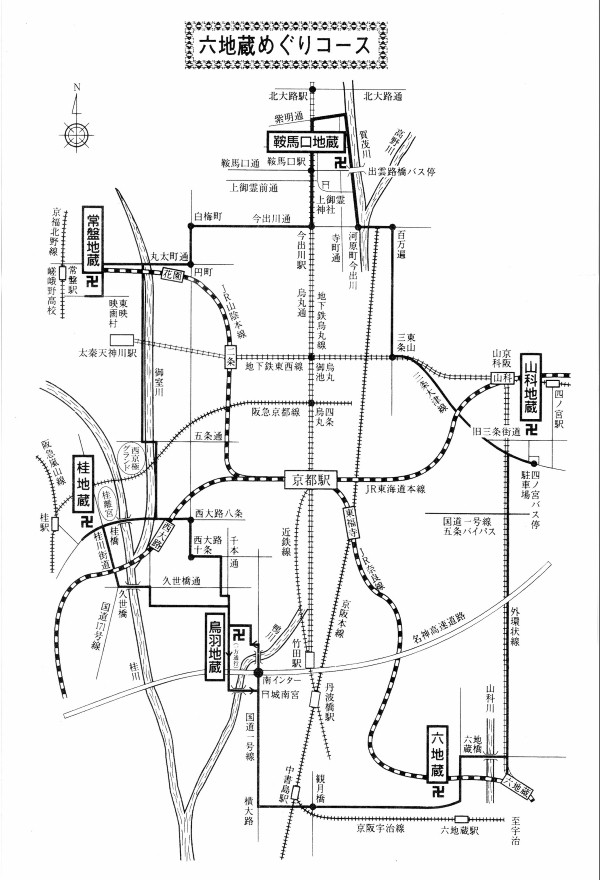

六地蔵めぐりは800年間続く京都の伝統行事です。

六地蔵めぐりは800年間続く京都の伝統行事です。

8月22日・23日の両日、洛外の6ヶ寺の地蔵尊を巡拝し、家内安全・無病息災・商売繁盛・五穀豊穣などを祈願します。 そして各寺で「お幡(はた)」と呼ばれるお札をいただき、束ねて護符として家の入り口につるしておきます。

そもそも地蔵尊は、冥界と現実界の境に立って衆生を救うという信仰から、街や村の出入口に多く祀られてきました。

「源平盛衰記」によると、保元年間(1156-59)に西光法師が七道の辻に六体の地蔵尊を安置して廻地蔵と名付けたとあり、この頃から京都での地蔵めぐりが始まったようです。

廻地蔵はその後6ヶ寺から寛永(1624-44)頃に13ヶ寺となるなどの変遷を経て、寛文年間(1661-73)に現在の六地蔵となりました。

→ 『六地蔵尊縁起』

| 現在 | 江戸時代 |

|---|---|

| 源光寺→上善寺 ↑ ↓ 地蔵寺 徳林庵 ↑ 浄禅寺←大善寺 |

源光寺 深泥池 ↑ ↓ 地蔵寺 徳林庵 ↑ ↓ 浄禅寺←大善寺 |

現在は伏見六地蔵の大善寺を1番として時計回りに番号が付けられていますが、江戸時代は深泥池地蔵を1番としていました。

一度は廃絶した地蔵堂ですが、明治28年に2代目地蔵菩薩が奉納され、地蔵堂も再興されています。

更新日:2024/08/24